A l’initiative d’un groupe de musicien·ne·s, des artistes, producteur·trice·s et professionnel·le·s du jazz et des musiques improvisées se sont réunis au printemps 2020 pour interpeller le secteur sur ses pratiques, ses modes de production et encourager un changement audacieux et vertueux afin de rendre nos pratiques professionnelles plus responsables et plus écologiques.

La compagnie des Musiques Têtues a signé ce communiqué.

Retrouvez la liste des signataires et les propositions pratiques ici

Appel des musicien·ne·s et des producteur·trice·s de musique engagé·e·s pour la transition écologique et la sauvegarde du vivant :

Nous, musicien·ne·s et producteur·trice·s de la musique

vivante, appelons l’ensemble des acteur·trice·s de la musique ainsi que

la puissance publique à prendre des mesures face à un constat sans

équivoque : nous entamons la sixième extinction massive de la vie sur

Terre – la première extinction délibérée de l’histoire de l’Humanité.

Car si les désastres passés et en cours sont irréparables,

nous voulons prendre aujourd’hui un virage audacieux et vertueux afin

de protéger notre écosystème terrestre, préserver la richesse et la

beauté du vivant.

L’écologie ne doit plus être considérée comme un label de bien-pensance mais une pratique collective et un engagement politique.

Nous devons transformer les usages de nos métiers et cesser de

considérer la planète comme une ressource inépuisable. Face à ce

constat, chacun doit faire sa part.

Cela implique le renoncement à certaines pratiques

au profit d’une vision à plus long terme, cela implique d’affronter les

dilemmes relevant de la responsabilité écologique qui se posent dans la

production du spectacle vivant.

Car aujourd’hui, les artistes et les producteur·trice·s vivent des injonctions contradictoires,

avec d’un côté l’exhortation à multiplier les représentations,

notamment à l’international (toujours plus loin, toujours plus visible)

et de l’autre l’exhortation des climatologues à limiter les émissions de

carbone et réduire la production de déchets.

Les artistes, les technicien·ne·s, les producteur·rice·s

partagent un réel dilemme : selon les usages aujourd’hui admis dans une

culture mondialisée, gravir les marches du succès implique de s’enfoncer

plus avant dans une course souvent énergivore – transports, matériel,

consommables – qui participe à détruire notre écosystème. Dans ce

contexte, réduire sa mobilité pour diminuer son impact écologique induirait ainsi de s’invisibiliser professionnellement.

Pour de jeunes artistes, cette prise de conscience est

d’autant plus amère qu’elle fait « renoncer » à un modèle global de

carrière qui ne semble plus viable ni responsable – mais qui malgré cela

continue d’être promu comme la référence dans l’inconscient collectif.

Les producteur·trice·s, quant à eux/elles, subissent une

double pression entre la nécessité de « faire du volume » afin de faire

tourner leur structure – multipliant parfois les concerts isolés et

événementiel à l’autre bout du monde -, et la pression exercée par les

artistes qui voient en eux « l’homme ou la femme providentiel·le »

censés les mettre en lumière et développer leur carrière.

Enfin, la mise en réseau n’est pas encore une logique

suffisamment partagée par les diffuseurs – lieux et festivals – qui sont

amenés à concentrer leurs efforts sur la promotion de leurs événements

propres sans toujours s’inscrire dans une démarche de coopération qui

permettrait de grouper les concerts. Par ailleurs, certains s’échinent à

une course à la communication (teasers, goodies, accessoires des

sponsors) et construisent une programmation souvent éloignée de leurs

aspirations premières, tant la pression économique est patente.

Nous devons changer de paradigme, écrire de nouveaux récits

: le modèle de l’artiste “star” – dont la valeur est calculée au nombre

de tournées dans l’année, de spectateur·rice·s, de disques vendus

(réels ou dématérialisés) ou encore à la taille et au prestige des

salles de concert ainsi qu’à l’opulence de ses productions – est tout

simplement incompatible avec une société où la justice écologique doit

se substituer à la logique économique.

Il est temps de changer de modèle.

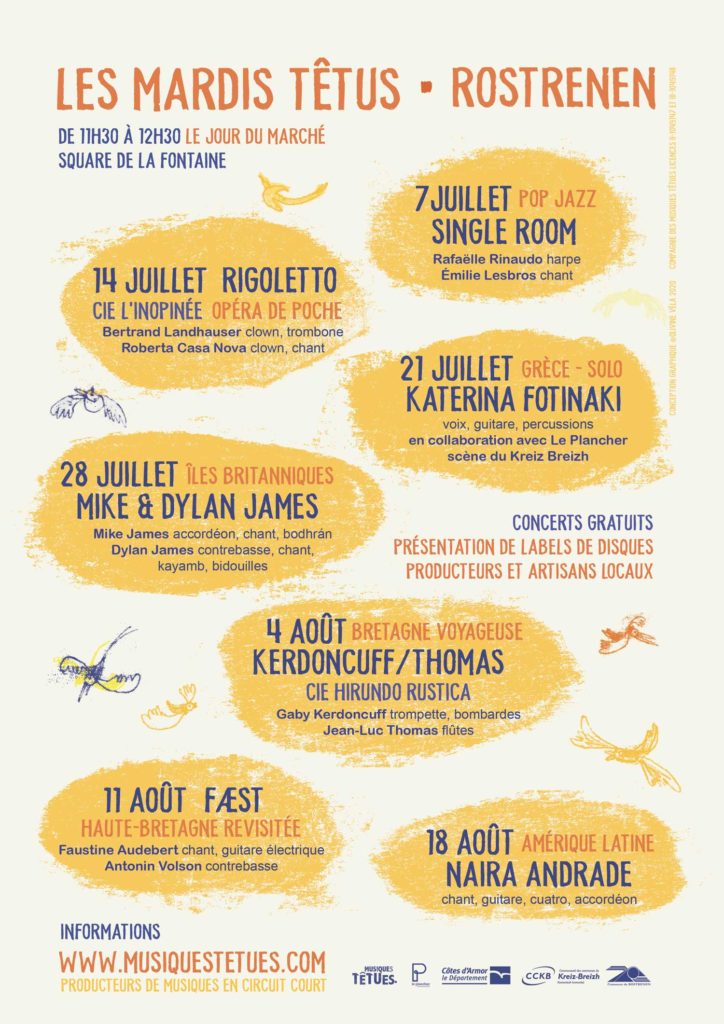

Nous devons revaloriser, symboliquement, l’artiste qui

agit localement : tissant des réseaux de partage sur son territoire,

faisant germer des foyers de créativité dans toutes les strates de la

population et construisant des projets au long cours et des

collaborations pérennes avec les lieux et les habitant·e·s d’un même

territoire.

Tout comme nous croyons à la relocalisation des

industries et des entreprises, nous croyons également à la

relocalisation de notre art.

L’objectif n’est pas de se couper du reste du monde ni de

la richesse des échanges interculturels mais de les renforcer en les

appréhendant sous l’angle de l’immersion : au lieu de promouvoir

des concerts uniques et isolés, privilégions les projets de longue durée

accompagnés d’actions artistiques et culturelles dans le pays

d’accueil.

Nous devons redonner à l’acte de voyager son caractère exceptionnel et précieux en menant des projets dont la valeur viendra aussi de la rareté.

Enfin, nous devons sortir de « l’obsolescence programmée » des créations

: chaque année un nouvel album, un nouveau projet, une nouvelle

création… qui conduit à une certaine précipitation et une surproduction

généralisées, à tous les échelons.

Il n’est pas hasardeux de penser que la Culture pourrait

subir plus tôt que prévu les impacts directs du changement climatique :

les canicules, pandémies, inondations et autres événements climatiques

violents se systématisant, les assurances ne couvriront plus certains

événements. Que ferons nous par exemple sans tous ces festivals d’été

qui représentent une part colossale de l’activité culturelle et de

l’économie du spectacle vivant ?

Le virage ne pourra pas être entrepris par les artistes seuls : nous appelons aujourd’hui à

une convergence des acteur·rice·s de la musique ainsi qu’à la mise en

place d’une politique publique pour une écologie de la musique vivante.

ARTISTES, TECHNICIEN·NE·S, LIEUX, SALLES, THÉÂTRES, FESTIVALS, PRODUCTEUR·RICE·S, MANAGEUR·EUSE·S, JOURNALISTES, ATTACHÉ·E·S DE PRESSE, FINANCEURS PUBLICS ET PRIVÉS,

TRAVAILLONS ENSEMBLE À OPÉRER CES CHANGEMENTS MAJEURS

Aussi, nous soumettons des propositions détaillées que

nous souhaitons discuter avec tou·te·s les acteur·rice·s du secteur, en

particulier les interlocuteurs publics et parapublics (État,

collectivités, sociétés civiles, fédérations, etc.) afin que chacun

puisse avancer, à sa manière mais résolument, vers des pratiques et des

modes de production plus responsables.

Ces prévisions doivent reconfigurer urgemment nos perspectives : n’attendons pas d’être au pied du mur pour imaginer un art vivant qui soit aussi art du vivant.